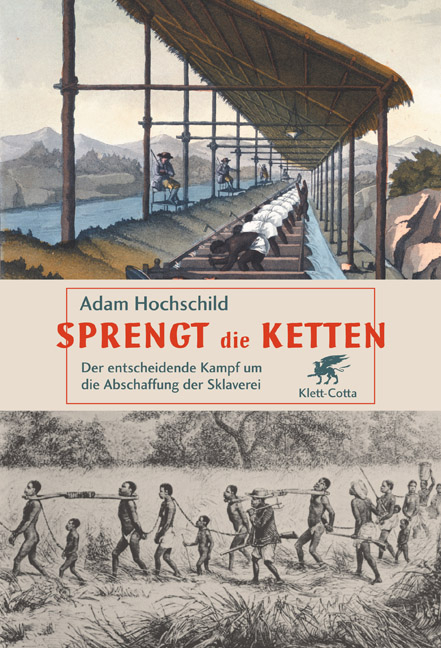

Sprengt die Ketten

Klett-Cotta (Verlag)

978-3-608-94123-4 (ISBN)

- Titel gebraucht verfügbar

- Artikel merken

Am 22. Mai 1787 trafen sich zwölf Männer im Londoner Osten, um eine Kampagne für die Abschaffung der Sklaverei zu beschließen. Eine kleine Gruppe persönlich zutiefst überzeugter Aktivisten vollbrachte eine historische Leistung, die kein Zeitgenosse für möglich gehalten hätte. Wenige Jahrzehnte später war die Sklaverei weltweit geächtet. Hochschild errichtet den "zwölf Aufrichtigen" ein literarisches Denkmal.

Wie schon in seinem Buch "Schatten über dem Kongo", gelingt es Adam Hochschild, die Geschichte vom Ende der Sklaverei so mitreißend zu erzählen, dass ein irritierter, ja schockierter Leser zurückbleibt.

Der Kampf und die Kampagne gegen die Sklaverei geht auf eine kleine Gruppe persönlich zutiefst überzeugter Aktivisten zurück: Thomas Clarkson, ein bekennender Quäker, und William Wilberforce, ein faszinierender Parlamentarier, ferner zehn weitere Quäker als Verbündete. Sie reichten Petitionen ein, verfassten Augenzeugenberichte, verschickten Briefe, machten mit der ersten derartigen Kampagne ihr Anliegen der Weltöffentlichkeit bekannt - und überzeugten.

Erstaunlicherweise ist einer der größten Triumphe der Menschheit vielen Geschichtsbüchern keine Fußnote wert. Hochschild errichtet den ?zwölf Gerechten? ein literarisches Denkmal.

Innerhalb kürzester Zeit brachten diese wenigen Männer und ihre Kollegen eine Massenbewegung in Gang, die zum ersten Boykott der Geschichte führte: Hunderttausende von Engländern, vor allem Frauen, weigerten sich, Zucker zu kaufen, der von Sklaven in der Karibik geerntet worden war; Petitionen aus dem ganzen Land überschwemmten das Parlament; und ein Flugblatt mit der Abbildung eines völlig überfüllten Decks auf einem Sklavenschiff wurde zur ersten Ikone menschlicher Unterdrückung.

Hochschild erzählt von dieser Bewegung mit Schwung, Stilsicherheit und Witz, ohne zu predigen oder zu moralisieren - die entsetzlichen Fakten der Sklaverenhaltung in der Karibik, die weitaus brutaler waren als im Süden Amerikas, sprechen für sich selbst. Auch widersteht er der Versuchung, aus den Männern, die die Bewegung prägten, geborene Gutmenschen und Säulenheilige zu machen. Er stellt ihren Zivilcourage angesichts der Todesdrohungen und der Gewalt, die ihnen von Verteidigern der Sklaverei angedroht wurde, heraus, doch verschweigt er Schwächen und Misserfolge nicht, die sich oft aus unbeabsichtigten Nebeneffekte ihrer Aktionen ergaben.

Wie abhängig die englische, aber auch die damalige Weltwirtschaft vom Sklavenhandel war, referiert Hochschild überzeugend und vergegenwärtigt einprägsam die Motive, warum gerade die englische Bürgerschicht aufgeschlossen für eine Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei war. Der Einfluß der Französische Revolution und der brutale und blutige Sklavenaufstand auf St. Domingo, dem heutigen Haiti, gehen in diese brillant erzählte Geschichte des Anfangs vom Ende der Sklaverei ein: eine Lektüre, die hin- und herreißt, fasziniert, abstößt, begeistert, bestürzt ... Wie schon in seinem Buch "Schatten über dem Kongo", gelingt es Adam Hochschild, die Geschichte vom Ende der Sklaverei so mitreißend zu erzählen, dass ein irritierter, ja schockierter Leser zurückbleibt.

Der Kampf und die Kampagne gegen die Sklaverei geht auf eine kleine Gruppe persönlich zutiefst überzeugter Aktivisten zurück: Thomas Clarkson, ein bekennender Quäker, und William Wilberforce, ein faszinierender Parlamentarier, ferner zehn weitere Quäker als Verbündete. Sie reichten Petitionen ein, verfassten Augenzeugenberichte, verschickten Briefe, machten mit der ersten derartigen Kampagne ihr Anliegen der Weltöffentlichkeit bekannt - und überzeugten.

Erstaunlicherweise ist einer der größten Triumphe der Menschheit vielen Geschichtsbüchern keine Fußnote wert. Hochschild errichtet den ?zwölf Gerechten? ein literarisches Denkmal.

Innerhalb kürzester Zeit brachten diese wenigen Männer und ihre Kollegen eine Massenbewegung in Gang, die zum ersten Boykott der Geschichte führte: Hunderttausende von Engländern, vor allem Frauen, weigerten sich, Zucker zu kaufen, der von Sklaven in der Karibik geerntet worden war; Petitionen aus dem ganzen Land überschwemmten das Parlament; und ein Flugblatt mit der Abbildung eines völlig überfüllten Decks auf einem Sklavenschiff wurde zur ersten Ikone menschlicher Unterdrückung.

Hochschild erzählt von dieser Bewegung mit Schwung, Stilsicherheit und Witz, ohne zu predigen oder zu moralisieren - die entsetzlichen Fakten der Sklaverenhaltung in der Karibik, die weitaus brutaler waren als im Süden Amerikas, sprechen für sich selbst. Auch widersteht er der Versuchung, aus den Männern, die die Bewegung prägten, geborene Gutmenschen und Säulenheilige zu machen. Er stellt ihren Zivilcourage angesichts der Todesdrohungen und der Gewalt, die ihnen von Verteidigern der Sklaverei angedroht wurde, heraus, doch verschweigt er Schwächen und Misserfolge nicht, die sich oft aus unbeabsichtigten Nebeneffekte ihrer Aktionen ergaben.

Wie abhängig die englische, aber auch die damalige Weltwirtschaft vom Sklavenhandel war, referiert Hochschild überzeugend und vergegenwärtigt einprägsam die Motive, warum gerade die englische Bürgerschicht aufgeschlossen für eine Bewegung zur Abschaffung der Sklaverei war. Der Einfluß der Französische Revolution und der brutale und blutige Sklavenaufstand auf St. Domingo, dem heutigen Haiti, gehen in diese brillant erzählte Geschichte des Anfangs vom Ende der Sklaverei ein: eine Lektüre, die hin- und herreißt, fasziniert, abstößt, begeistert, bestürzt ...

Adam Hochschild, geb. 1942 in New York City, lehrt an der Graduate School of Journalism der University of California, Berkeley. Er lebt als Autor und Journalist in San Francisco und schreibt im 'New Yorker', in 'Harper's Magazine', 'The New York Review of Books', 'The New York Times Magazine', 'Mother Jones' u. a. m. Seine Bücher wurden in fünf Sprachen übersetzt und gewannen zahlreiche Preise, u. a. den Preis des World Affairs Council und der Society of American Travel Writers.

Vorbemerkung

Einführung: Zwölf Männer in einer Buchdruckerei

TEIL I

EINE WELT DER KNECHTSCHAFT

1 Goldene Träume

2 Wanderer auf dem Atlantik

3 Im Rausch der Freiheit

4 König Zucker

5 Von zwei Schiffen

TEIL II

VOM ZUNDER ZUR FLAMME

6 Eine moralische Dampfmaschine

7 Die erste Befreiung

8 »Ich fragte mich, ob ich lebend wieder herauskäme«

9 Bin ich nicht ein Mensch und Bruder?

10 Ein Ort jenseits der Meere

11 »Ramsay ist tot - ich habe ihn umgebracht«

TEIL III

DER EINSTIMMIGE SCHREI EINER GANZEN NATION

12 Auf Buchtournee im 18. Jahrhundert

13 Mit Blut gesüßt

14 Das verheißene Land

15 Die Früchte der Freiheit

16 High noon im Parlament

TEIL IV

KRIEG UND REVOLUTION

17 Ein düsteres Jahrzehnt

18 Am Fuß des Vesuvs

19 Ein Soldatenfriedhof

20 »Diese aufgeputzten Afrikaner«

TEIL V

SPRENGT DIE KETTEN

21 Seitenwind

22 Bin ich nicht eine Frau und Schwester?

23 »Jauchzt über seinem Grab«

Epilog: »Ein Gefühl gerechter Empörung«

ANHANG

Wo wurde Equiano geboren?

Dank

Literatur

Quellen und Anmerkungen

Personenregister

Einführung Zwölf Männer in einer Buchdruckerei In einer Stadt, wo auf Schritt und Tritt glänzende blauweiße Tafeln an berühmte Ereignisse oder Bewohner erinnern, ist dieser Ort merkwürdigerweise ohne einschlägigen Hinweis geblieben. Geht man heute, von der Bank Station der Londoner Untergrundbahn her kommend, ein paar Häuserblocks weit nach Südosten und tritt dann in einen Hof hinein, sieht man nichts als eine Handvoll niedriger, unauffälliger Bürogebäude, einen alten Pub und am historischen Schauplatz, George Yard 2, ein Hochhaus aus Glas und Stahl. Von der Buchhandlung mit Druckerei, die einmal hier stand, ist nichts geblieben; nichts erinnert an den Frühlingstag vor mehr als zweihundert Jahren, als zwölf Männer - ein feierlichdüsteres Grüppchen -, die meisten ohne den hohen Hut abzunehmen, durch die Eingangstür traten und Platz nahmen, um eine Beratung abzuhalten. Für Könige, Premierminister und Generäle werden Denkmäler errichtet, nicht aber für Bürger ohne offiziellen Rang wie die, die sich einst in einer Buchdruckerei zusammenfanden. Doch was diese Bürger ins Werk setzten, schlug Wellen in allen Ländern der Erde, und die Nachwehen ihres Tuns sind bis heute zu spüren. Daß sie die Bewunderung des ersten und namhaftesten Gelehrten erregten, der die heute so genannte bürgerliche Gesellschaft erforschte, überrascht nicht. Das Ergebnis der Reihe von Ereignissen, die an jenem Nachmittag ihren Anfang nahmen, »war absolut ohne jedes Beispiel«, schrieb Alexis de Tocqueville. »... Es dürfte sich kaum etwas finden, das sie an Außerordentlichkeit überträfe, und wenn man sich auch in die Geschichte sämtlicher Völker vertiefte.« Um die Tragweite dieses Anfangs zu verstehen, hat man sich eine Welt vorzustellen, in der die überwiegende Mehrheit der Menschen Gefangene sind. Die meisten von ihnen haben nie ein anderes Leben gekannt. Sie dürfen nicht leben, wie sie wollen, und sich nicht frei bewegen. Sie säen, pflegen und ernten den größten Teil der wichtigsten Feldfrüchte der Erde. Für ihre Leistung verdienen sie kein Geld. Oft sind sie zwölf oder vierzehn Stunden am Tag an der Arbeit. Viele werden grausam ausgepeitscht oder auf andere Art bestraft, wenn sie nicht schwer genug arbeiten. Sie sterben jung. Meist sind sie zwar nicht gefesselt oder angekettet, aber sie sind gefangen, sind Teil einer globalen Wirtschaft, die auf Zwangsarbeit beruht. Eine Welt, wie sie heute natürlich undenkbar wäre. Doch es war die Welt - unsere Welt - vor nur 200 Jahren, und daß es je anders sein könnte, hätten die meisten Menschen der damaligen Zeit sich nicht einmal träumen lassen. Am Ende des 18. Jahrhunderts lebten weit über ein Viertel aller Menschen in der einen oder anderen Art als Gefangene - zwar nicht im gestreiften Sträflingsanzug, doch in verschiedenen Systemen der Sklaverei oder Leibeigenschaft. Es war die hohe Zeit eines Handelsgewerbes, bei dem jährlich annähernd 80 000 Afrikaner in Ketten und Eisen auf Sklavenschiffe verladen und in die Neue Welt transportiert wurden. In bestimmten Gegenden des amerikanischen Kontinents gab es weit mehr Sklaven als Freie. Dasselbe galt für Teile von Afrika, und aus diesen Millionen einheimischer Sklaven holten sich afrikanische Häuptlinge und Sklavenhändler die meisten Männer und Frauen, die sie an die Europäer und Araber verkauften, deren Schiffe an den Küsten des Kontinents entlangsegelten. Afrikanische Sklaven waren in der ganzen islamischen Welt verstreut, und im Osmanischen Reich wurden auch Angehörige anderer Völker versklavt. In Indien und anderen Teilen Asiens lebten Millionen von Knechten in direkter Sklaverei, andere als Bauern in Schuldknechtschaft, ein Zustand, der sie und ihre Arbeit genauso hart an einen bestimmten Herrn kettete, wie jeder Sklave in Südcarolina oder Georgia an den Plantagenbesitzer gebunden war. Die Indianer versklavten ihre Kriegsgefangenen und verkauften sie sowohl an benachbarte Stämme als auch an die Europäer, die begannen, sich ihren Weg über den Kontinent zu bahnen. In Rußland bestand die Mehrheit der Bevölkerung aus Leibeigenen, die nach dem Belieben ihrer Besitzer oft gekauft und verkauft, gepeitscht oder in die Armee geschickt wurden. Es war, wie der Historiker Seymour Drescher es formuliert, die Zeit, als »Freiheit und nicht Versklavung die Ausnahme bildete«. Diese Welt der Knechtung erschien damals um so normaler, als ein Blick zurück in die Vergangenheit den Menschen kaum anderes als weitere Systeme der Sklaverei gezeigt hätte. Die Griechen der Antike hielten sich ihre Sklaven; die Römer hatten schätzungsweise 2 - 3 Millionen allein auf italienischem Boden; bei den Inka und den Azteken war die Sklaverei verbreitet, und in den heiligen Texten der meisten großen Religionen wird die Sklavenhaltung als Selbstverständlichkeit behandelt. Die Sklaverei existierte vor der Erfindung des Geldes und der geschriebenen Gesetze. Ein Maß dafür, wie stark die Welt des 18. Jahrhunderts von der Sklaverei durchdrungen war, ist der Verkehr auf dem Atlantik. Üblicherweise stellen wir uns vor, daß zu jener Zeit Schiffsladungen hoffnungsvoller weißer Immigranten den Atlantischen Ozean belebten. Doch bildeten diese nur die Minderheit all jener, die in die Neue Welt gebracht wurden. In so kurzer Zeit waren die Sklaven, vor allem auf den brutal geführten Plantagen in der Karibik, zu Tode geschunden, daß die Schiffe in der Zeit von 1660 bis 1807 weit über dreimal mehr Afrikaner3 als europäische Passagiere in die Kolonien transportierten. Und natürlich wurden die Sklaven nicht nur auf britisches Territorium verschifft. Von Senegal bis Virginia, von Sierra Leone bis Charleston, von Angola bis Brasilien, vom Nigerdelta bis Kuba sowie auf Dutzenden weiterer einander kreuzender Routen, die von Tausenden von Seglern befahren wurden, war der Atlantik ein riesiges Fließband zum frühen Tod auf den Feldern eines ungeheuren Plantagenstreifens, der sich von Baltimore bis weit über Rio de Janeiro hinaus erstreckte. Aber noch überraschender als die weite Verbreitung der Sklaverei in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts ist aus heutiger Perspektive die Schnelligkeit, mit der sie ihr Ende fand. Noch vor Ausgang des folgenden Jahrhunderts war die Sklavenhaltung, zumindest auf dem Papier, fast überall geächtet. Die Bewegung, die sich den Kampf gegen die Sklaverei auf ihre Fahnen geschrieben hatte, erreichte ihr Ziel in wenig mehr als einer Generation. Im folgenden wird die Geschichte der ersten, der bahnbrechenden Welle dieser Kampagne erzählt. Jedes amerikanische Schulkind lernt, wie die Sklaven von den Plantagen im Süden flohen und auf dem Fluchtweg der Underground Railroad* dem Polarstern folgten. Ihren wirklichen Anfang aber nimmt diese Geschichte in England. Dort suchten die amerikanischen Verfechter der Sklavenbefreiung jahrzehntelang Inspiration und fanden schließlich auch den Beweis dafür, daß die ungeheuer schwierige Aufgabe, der Sklaverei ein Ende zu machen, tatsächlich zu meistern war. Müßte man den Moment festlegen, an dem der Kreuzzug begann, wäre der Nachmittag des 22. Mai 1787 zu nennen, als sich zwölf entschlossene Männer in der Druckerei am George Yard 2 zwischen Flachpressen, Setzkästen und riesigen Papierbögen mit frisch gedruckten Buchseiten niederließen, um eine der ambitiösesten und bestorganisierten Bürgerbewegungen aller Zeiten ins Leben zu rufen. * 1838 von Gegnern der Sklaverei gegründete nordamerikanische Hilfsorganisation, die Sklaven aus den Südstaaten zur Flucht in die Nordstaaten oder nach Kanada verhalf; auch für das bei der Flucht benutzte Netz bevorzugter Routen. [A. d. Ü.] Eine lange Kette von mehr und minder bedeutenden Ereignissen hatte zu diesem Treffen geführt. Der entscheidende Augenblick war vielleicht der, als Thomas Clarkson , ein 25jähriger Engländer, auf seinem Weg nach London innehielt, vom Pferd stieg und sich gedankenverloren am Wegrand niederließ. Monate später würde er der Hauptorganisator der Zusammenkunft am George Yard sein. Rothaarig, die hohe Gestalt in Schwarz gekleidet, war er der jüngste der Männer, die an jenem Tag den Geschäftsraum betraten - und mußte auf der Schwelle vielleicht den Kopf einziehen, denn er maß gute 15 cm mehr als der Durchschnittsengländer seiner Tage. In den kommenden Jahren führte ihn seine Kampagne gegen die Sklaverei in 16stündigen Arbeitstagen auf einer rund 56 000 km langen Odyssee zu Pferde von englischen Hafenkneipen in den Audienzraum eines Kaisers, von den Decks englischer Marineschiffe in die Kabinette parlamentarischer Anhörungen. Mehr als einmal erhielt er Morddrohungen, und auf einem Liverpooler Pier inmitten eines Sturms gelangten Offiziere eines Sklavenschiffs beinahe zum Erfolg. Heute fast vergessen, bleibt er eine der überragenden Gestalten in der Geschichte der Menschenrechte. Wir werden ihm erst in Teil II dieses Buches begegnen, doch er ist die zentrale Figur. Von seinen zahlreichen Mitstreitern hatten die meisten an der Zusammenkunft jenes Tages nicht teilgenommen: John Newton war der Kapitän eines Sklavenfrachters und verfaßte später die Hymne Amazing Grace; Olaudah Equiano , ein gewitzter Sklave, erkaufte sich die Freiheit, trat für andere Versklavte ein und erreichte mit seiner Autobiographie Zehntausende von Lesern; Granville Sharp , Musiker, Verfasser von Pamphleten und Allround-Exzentriker, rettete wiederholt in England lebende Schwarze vor der Zwangsrückschaffung in die Sklaverei; ein Londoner Dandy namens James Stephen floh auf die Westindischen Inseln, um den Verstrickungen eines allzu komplexen Liebeslebens zu entkommen, und wurde ein anderer Mensch, als er sah, wie ein Gericht in Barbados ein paar Sklaven zu einer ihm fast unvorstellbaren Bestrafung verurteilte. Ein Standesgenosse von ihm wurde zum einzigen Führer der Sklavenbefreiungsbewegung, der jemals den Atlantik auf einem Sklavenschiff überquerte und für seine Aufzeichnungen des Gesehenen griechische Buchstaben benutzte, um sie vor den Blicken der spionierenden Mannschaft geheimzuhalten. Eine der späteren Schlüsselfiguren war die Witwe eines Quäkers, deren leidenschaftlicher Widerstand gegen jeglichen Kompromiß dazu beitrug, daß die Bewegung in einer Phase der Erschlaffung neuen Auftrieb erhielt. Eine weitere stand an der Spitze der größten Sklavenrevolte unserer Geschichte, gegen die sich auch die Armeen der zwei mächtigsten Reiche Europas als machtlos erwiesen. Die britischen Abolitionisten, die Verfechter der Abschaffung der Sklaverei, waren empört und erschüttert, als sie Genaueres über die Sklavenhaltung und den Sklavenhandel erfuhren. Doch zugleich waren sie fest davon überzeugt, in einer besonderen Zeit zu leben, einer Zeit, in der beide Übel vom Erdboden verschwinden würden. Wie jeder, der sich auf einen solchen Kampf einläßt, mußten auch sie entdecken, daß Ungerechtigkeit nicht leicht zu besiegen ist. Ihr passionierter Einsatz und Optimismus sind auch in der heutigen Zeit wirksam und von Belang, denn gleiche Rechte für alle Männer und Frauen sind in vielen Teilen der Welt noch weit entfernt. Ihre Bewegung ist auch aus anderem Grund ein Meilenstein der sozialen Entwicklung. Rebellionen von Sklaven und anderen Unterdrückten hat es in der Geschichte immer wieder gegeben, aber der Kreuzzug in England war ein neues Phänomen: Zum ersten Mal bezog sich die Empörung einer großen Zahl von Menschen - eine Gefühlserregung, die über Jahre anhielt - auf die eingeschränkten Rechte anderer. Überdies, und das ist das Erstaunlichste, auf die Rechte von Menschen anderer Hautfarbe, die aus einem anderen Kontinent stammten. Wohl niemand zeigte sich davon mehr befremdet als Stephen Fuller , der Londoner Agent von Jamaikas Pflanzern, selbst Besitzer von Plantagen in Übersee und prominenter Lobbyist für die Institution Sklaverei. Als Zehntausende von Protestierenden Bittschriften ans Parlament unterzeichneten, äußerte sich Fuller höchst erstaunt darüber, daß »keine Klagen oder Rechtsverletzungen die Petitionäre selbst betreffend aufgeführt wurden«. Seine Verwirrung ist begreiflich. Er stand vor einem historisch neuen Phänomen. Es kam vor, daß Briten sich gegen ihre eigenen Interessen zu engagieren schienen. In Sheffield, der berühmten Produktionsstätte von Scheren, Sensen und Messern aller Art, richteten 769 Metallarbeiter im Jahr 1789 eine Bittschrift ans Parlament, die gegen den Sklavenhandel gerichtet war. »Bestecke ... werden in großen Mengen an die Küste Afrikas geschickt ... gegen das Entgelt von Sklaven - die Petitionäre, könnte man meinen, würden ihren Interessen Abbruch tun, wenn der besagte Handel mit Sklaven abgeschafft würde. Aber die Petitionäre haben immer gehört, daß die Bewohner Afrikas gegen die fremde Sklaverei nur Abscheu hegen ... und sie betrachten die Sache der afrikanischen Völker als ihre eigene.« Fünfzig Jahre lang haben die Aktivisten in England ihre Kräfte dafür eingesetzt, der Sklaverei im britischen Empire ein Ende zu machen. Keiner von ihnen hat auch nur einen Pfennig daran verdient, und ihr Erfolg bedeutete einen empfindlichen Verlust für die britische Wirtschaft. Wissenschaftler schätzen, daß die Abschaffung zunächst des Sklavenhandels und darauffolgend der Sklaverei die Briten mehr als ein halbes Jahrhundert lang 1,8 Prozent ihres jährlichen Volkseinkommens kostete,6 das heißt ein Vielfaches dessen, was die meisten reichen Länder heute für Entwicklungshilfe ausgeben. Die Abolitionisten hatten Erfolg, weil sie sich insbesondere einer Aufgabe gewachsen zeigten, vor die sich noch heute jeder Verfechter sozialer und ökonomischer Gerechtigkeit gestellt sieht: der Aufgabe, Verbindungen zwischen Nah und Fern herzustellen. Wir leben seit langem in einer Welt, in der Gegenstände unseres Alltags Arbeit verkörpern, die in anderen Weltgegenden verrichtet wurde. Oft wissen wir nicht, woher die Dinge kommen, die wir benutzen, oder unter welchen Bedingungen sie produziert werden. Sind die Schuhe, das Hemd, das ich trage, von Kindern in indonesischen Sweatshops hergestellt worden? Oder sind sie Produkte der Gefangenenarbeit in China? Welche Pestizide mußten lateinamerikanische Farmarbeiter einatmen, die das Obst auf meinem Tisch geerntet haben? Weiß ich auch nur, aus welchem Land die Innereien meines Computers stammen? Das 18. Jahrhundert hatte seine eigene Variante eines Globalisierungsbooms, und ihre Basis war der transatlantische Handel mit Sklaven und den Gütern, die sie herstellten. Aber in England selbst waren keine Karawanen gefesselter Sklaven zu sehen, keine Peitschen schwingenden Aufseher, die hoch zu Roß entlang der Zuckerrohrfelder patrouillierten. Die Abolitionisten sahen es als ihre vordringliche Aufgabe an, den Briten verständlich zu machen, was hinter dem Zucker stand, den sie aßen, hinter dem Tabak, den sie rauchten, und hinter dem Kaffee, den sie tranken. Noch etwas läßt diese Männer und Frauen aus dem Zeitalter der Perücken, Degen und Kutschen erstaunlich modern erscheinen. Diese kleine Gruppe Menschen leistete nicht nur einen wesentlichen Beitrag dazu, daß eine der schlimmsten menschlichen Ungerechtigkeiten im mächtigsten Staat seiner Zeit ihr Ende fand, sie ersannen auch praktisch alle wichtigen Instrumente, die von Bürgerbewegungen in den heutigen demokratischen Staaten verwendet werden. Denken Sie daran, was Sie im Laufe von ein bis zwei Monaten in der Regel in Ihrem Briefkasten finden: eine Einladung, der Ortsgruppe einer nationalen Umweltvereinigung beizutreten, und wenn Sie zusagen, ein Logo für die Stoßstange Ihres Wagens; einen Flyer mit der Aufforderung, kalifornische Weintrauben oder Kaffee aus Guatemala zu boykottieren; ein Poster für Ihre Fensterscheibe, das für diese Kampagne wirbt; die Ankündigung, daß eine bekannte Sozialaktivistin in der lokalen Buchhandlung ihr neues Buch vorstellt; einen Appell, Ihren Parlamentsabgeordneten schriftlich dazu aufzufordern, für die Vorlage über den erwähnten Kaffeeboykott zu stimmen. Eine Report Card, die ein »Zeugnis« darüber ablegt, wie Ihre Gesetzgeber über diese und ähnliche Sachfragen abgestimmt haben; ein Rundschreiben der Gruppe, welche die Unterstützung für die Weintraubenpflücker oder die Kaffeearbeiter organisiert. Alle diese Instrumente - vom Poster bis zur öffentlichen Präsentation politischer Bücher, vom Warenboykott durch Konsumenten zum investigativen Report, der die Leser zu Aktionen bewegen soll - sind Teil partizipativer Aktivitäten, wie wir sie in einer Demokratie für selbstverständlich halten. Vor 250 Jahren gingen davon nur die wenigsten aus. Wenn wir heute eines dieser Instrumente einsetzen, benutzen wir Strategien, die von der Gruppe erfunden oder perfektioniert worden sind, die 1787 am George Yard 2 ihr erstes Treffen abhielt. Aus ihrer erfolgreichen Kampagne haben wir noch vieles zu lernen. Hätte man am Anfang jenes Jahres an einer Londoner Straßenecke gestanden und versucht, die Vorübergehenden davon zu überzeugen, daß die Sklaverei ein moralisches Unrecht sei, das abgeschafft werden müsse, wäre man von 90 Prozent der Angesprochenen als Spinner verlacht worden. Die übrigen 10 Prozent hätten im Prinzip zugestimmt, jedoch versichert, daß ein Ende der Sklavenhaltung völlig unpraktikabel sei; die Wirtschaft des britischen Empire werde kollabieren. Der Parlamentsabgeordnete Edmund Burke zum Beispiel war ein Gegner der Sklaverei, hielt aber die Aussicht auf ein Ende auch nur des transatlantischen Sklavenhandels für »eine Schimäre«. Doch wenige Jahre später war die Sklaverei im politischen Leben Großbritanniens zum bestimmenden Thema geworden. In jeder größeren Stadt gab es ein Komitee für die Abschaffung der Sklaverei mit Verbindung zum Zentralkomitee in London. Mehr als 300 000 Briten verzichteten darauf, von Sklaven gepflanzten Zucker zu verwenden. Das Parlament erhielt Abolitionsbittschriften, die mehr Unterschriften trugen als sämtliche Petitionen zu anderen Themen zusammengenommen, und 1792 erließ das Unterhaus das erste Gesetz, in dem der Sklavenhandel verboten wurde. Aus bestimmten, noch zu erörternden Gründen kam das Verbot erst nach einigen Jahren zur Wirkung, und endgültig frei wurden die britischen Sklaven erst lange Zeit später. Doch fraglos war etwas Entscheidendes passiert: In erstaunlich kurzer Zeit hatte die öffentliche Meinung in Europas mächtigster Nation einen grundlegenden Wandel durchgemacht, der kein Zurück mehr erlaubte. »Zweifeln Sie nie daran«, sagte Margaret Mead , »daß eine kleine Gruppe nachdenklicher, engagierter Menschen die Welt verändern kann. Ja, nur so finden Veränderungen überhaupt statt.« Eine solche Gruppe ist Thema dieses Buchs. Ihre Geschichte ist nicht einfach - sie entfaltete sich als zerklüftetes, ungeordnetes Epos, nahm nicht den geregelten Verlauf, den man sich erhofft hatte. Sie dehnte sich über Jahrzehnte und Kontinente aus und umfaßte nicht nur die Chronik des lang dauernden transatlantischen Sklavenhandels und der britischen Sklavenkolonien in der Karibik, sondern auch Stränge, die sich bis zu so unerwarteten Schauplätzen wie New York, Nova Scotia und einer abenteuerlichen utopischen Kolonie an der Küste Afrikas erstreckten. Sie ist erfüllt von gescheiterten Hoffnungen und unerfreulichen Wendungen und verflochten mit großen historischen Strömungen, die an jenem Nachmittag des Jahres 1787 in der Buchdruckerei am George Yard niemand voraussah - vornehmlich dem Traum von der Gleichheit, den die Französische Revolution anfachte, sowie mit einer Reihe von zunehmend heftigen Sklavenrebellionen, die das britische Empire erschütterten und zu erkennen gaben, daß die Sklaven, ließ man sie nicht frei, sich wahrscheinlich selbst befreien würden. Die Bühne, auf der die britische Sklaverei lebte und schließlich starb, war riesig. Blicken wir zunächst mit den Augen späterer Akteure im Drama der Sklavenbefreiung in verschiedene Regionen dieser Welt der Knechtschaft, die dem Bürger des 18. Jahrhunderts als unwandelbar erschien. [...]

| Übersetzer | Ute Spengler |

|---|---|

| Zusatzinfo | 16 S. schw.-w. Taf. |

| Sprache | deutsch |

| Original-Titel | Bury the Chains |

| Maße | 161 x 232 mm |

| Gewicht | 878 g |

| Einbandart | gebunden |

| Themenwelt | Geschichte ► Allgemeine Geschichte ► Neuzeit (bis 1918) |

| Geisteswissenschaften ► Geschichte ► Regional- / Ländergeschichte | |

| Schlagworte | Afrika • Großbritannien, Geschichte • Imperialismus • Sklaverei |

| ISBN-10 | 3-608-94123-1 / 3608941231 |

| ISBN-13 | 978-3-608-94123-4 / 9783608941234 |

| Zustand | Neuware |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

aus dem Bereich