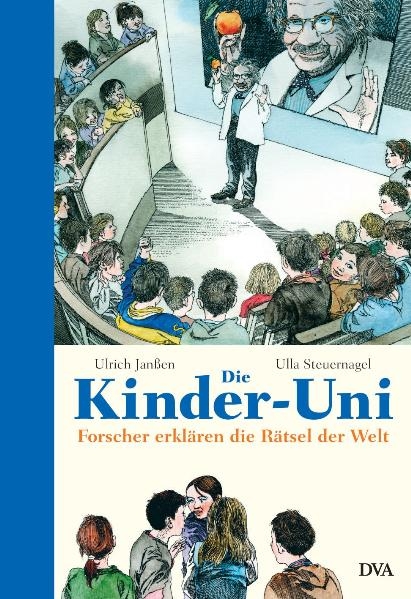

Die Kinder-Uni - Drittes Semester

DVA (Verlag)

978-3-421-05867-6 (ISBN)

- Titel ist leider vergriffen;

keine Neuauflage - Artikel merken

Inhalt:

• Warum bauen Ritter Burgen?

• Warum raufen Jungs und sind Mädchen zickig?

• Warum gibt es Blitz und Donner?

• Warum können Ärzte heilen?

• Warum sehen Fledermäuse mit den Ohren?

• Warum werden Sportler immer besser?

• Warum erzählen wir Geschichten?

• Warum können Mathematiker nicht rechnen?

Ulrich Janßen, geboren 1959, ist Redakteur beim Schwäbischen Tagblatt in Tübingen. Gemeinsam mit Ulla Steuernagel gründete er im Jahr 2002 die erste deutsche Kinder-Uni. Ihre drei vielfach ausgezeichneten Kinder-Uni-Bücher wurden Bestseller und in 15 Sprachen übersetzt.

Ulla Steuernagel, geboren 1954, ist Redakteurin beim Schwäbischen Tagblatt in Tübingen und dort u.a. für die Jugendseite verantwortlich.

Wie kommen Fische in die W?ste? Wie wird man Kaiser von China? Warum muss das Kaninchen knabbern? Warum haben wir zwei Augen und sehen nur einmal? Fragen gibt es, die gibt es gar nicht. Jedenfalls glaubte man bis vor kurzem, dass es sie nicht gibt. Bis die Kinder-Unis kamen, das ganze Land und auch die angrenzenden L?er mit Fragen ?berzogen, die sonst vielleicht niemals ?ffentlich gestellt worden w?n ? es aber wirklich verdient haben, endlich einmal aus berufenem Munde beantwortet zu werden! An den Kinder-Unis w?st und gedeiht das Wissen, und es bl?ht auch die Phantasie ? nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Professoren. Uns geht es da manchmal so wie Eltern, die ihre Kinder auch nach Jahren noch wie Wunderk?he bestaunen. Mensch, am Anfang wart ihr ganz klein, und dann seid ihr so gro?geworden. Nur staunen Eltern dann ?ber Entwicklungen, die sie nicht ganz unerwartet und unvorbereitet treffen. Dass Kinder wachsen, liegt in ihrer Natur. Dass die Kinder-Uni so explosionsartig wachsen und sogar zur Bewegung werden sollte, damit h?en wir keineswegs gerechnet, als wir im Fr?hjahr 2002 in T?bingen die Kinder-Uni ins Leben riefen. ?Warum speien Vulkane Feuer?? war die erste Frage der ersten Kinder-Vorlesungsreihe. Und wir hatten damals keinen Schimmer, wie viele Kinder, Professoren, Eltern, Universit?n, Fachhochschulen, Akademien, Bibliotheken, Zeitungen, Schulen und andere Bildungseinrichtungen Feuer fangen w?rden. Umso begl?ckter verfolgen wir, wie auf unserer Homepage www.diekinderuni.de eine Kinder-Uni zur anderen kommt. In Deutschland gibt es heute kaum noch eine Ecke ohne Kinder-Uni. Fast ?berall breiten Professoren ihren Wissensschatz vor Kindern aus und lassen ihn wie Kronjuwelen funkeln. So viel Uni war noch nie, und so unterhaltsam war sie auch noch nie. So haben wir uns mit gro?r Lust an unser drittes Buch gemacht, das ? ganz wie die beiden ersten ? die Fragen eines Kinder-Uni-Semesters aufgreift. Fragen, die an der T?binger Eberhard Karls Universit?gestellt und von T?binger Wissenschaftlern beantwortet wurden. Wir haben diese Vorlesungen, die vom Kinder-Auditorium mit ?berw?igendem Interesse aufgenommen und mit riesigem Applaus bedacht wurden, f?r dieses Buch, ?lich wie bei den vorherigen, umgearbeitet, haben selber zum Thema recherchiert und schlie?ich noch den wissenschaftlichen Rat der Professoren eingeholt. So entstand das dritte Kinder-Uni-Buch, f?r das wir vielen Helfern und Ratgebern eine Menge Dank schulden. Allen voran den beiden Kinder-Uni-S?en: dem ?Schw?schen Tagblatt? und der Eberhard Karls Universit?T?bingen. Namentlich danken m?chten wir den Kinder-Uni-Professoren Barbara Scholkmann, Michael Diehl, Dietrich Niethammer, David Wharam, Helmut Digel, Rainer Nagel, Hans-Ulrich Schnitzler, Hans-Georg Kemper. Sie haben gro?rtige Vorlesungen gehalten und uns auch beim Schreiben sehr unterst?tzt. Unser letzter Dank geht an die beiden Menschen, die uns bei unseren zeitraubenden Vorst??n in die aufregende, aber nicht immer einfache Welt der Wissenschaft am tapfersten und geduldigsten begleitet haben: Brigitte Str?bele und Mike Hammer. Ulla Steuernagel Ulrich Jan?n Warum bauten die Ritter Burgen? Zum Spielen sind Burgen einfach klasse. Man kann zu ihnen raufklettern und sich in den Ruinen verstecken. Man kann im Burgkeller ?H?h?h?? rufen und ??h b?n ?in G?sp?nst?. Und man kann aus den Turmfenstern in den Burghof spucken und versuchen, nicht die schwitzenden Touristen zu treffen. So fr?hlich wie heute ging es auf den Burgen allerdings nicht immer zu. Im Mittelalter waren viele Burgen, d?stere, ungem?tliche Orte, die von einer rauflustigen, wilden und gierigen Kriegerschar bewohnt wurden, den Rittern. Warum die Burgen f?r die Ritter so wichtig waren, haben Wissenschaftler erforscht. Schon als Kind begeisterte sich Prof. Barbara Scholkmann f?r Burgen und das Ritterleben. Entsprechend leicht fiel es ihr, in der T?binger Kinder-Uni die vielen Zuh?rer f?r das Thema zu begeistern. Prof. Scholkmann gab auch f?r dieses Kapitel wichtige Anregungen. F?r kurze Sonntagnachmittagsausfl?ge sind Burgen gut geeignet, zum Wohnen dagegen nicht besonders. Man muss weite, steile Wege gehen und viele Treppen steigen, um hinaufzukommen. Man kann nicht mal eben zur Eisdiele oder zum Basketball. Die Zimmer sind dunkel und schlecht geheizt. Im Bad gibt es kein warmes Wasser, keine Badewanne und nicht einmal eine Dusche. Im Hof w?st kein Rasen, und ?ber die Toilette wollen wir an dieser Stelle lieber nichts sagen. Trotzdem wurden im Mittelalter allein in Europa sage und schreibe 15 000 Burgen gebaut. Jeder, der etwas auf sich hielt, wollte eine Burg. Es gab Herrscher wie den Herzog Friedrich von Schwaben, die geradezu besessen waren vom Burgenbauen. ?Am Schweif seines Pferdes?, sagte man ?ber ihn, ?zog er stets eine Burg hinter sich her.? Der franz?sische Graf Fulk Nerra von Anjou lie?in seiner Grafschaft ein ganzes Netz von Burgen bauen. Alle drei?g Kilometer sollte eine stehen, ordnete er an. Auch die Normannen, Nachfahren der Wikinger, waren begeisterte Burgenbauer. Nachdem sie im Jahr 1066 England erobert hatten, errichteten sie dort in nur vierzig Jahren ?ber f?nfhundert Burgen. F?nfhundert Burgen! Wer so viele Burgen bauen lie? der musste ziemlich gute Gr?nde daf?r haben. Schlie?ich konnte man die Burgen im Mittelalter nicht einfach bei einer Bauunternehmung bestellen oder nach Feierabend zusammenbauen wie ein Schrebergartenhaus. Eine Burg zu bauen war schwierig und teuer. Man musste einen guten Platz finden mit Fernsicht, einer nat?rlichen Wasserversorgung und m?glichst einem Steinbruch in der N?, brauchte Handwerker mit viel Erfahrung und Zeit und eine Menge Untertanen f?r die Schlepperei. Trotzdem dauerte es viele Jahre, ehe eine Burg bezogen werden konnte. Aber das hat die Burgenbauer nicht gest?rt. Irgendetwas muss dran gewesen sein am Burgenbauen, irgendetwas muss der Grund gewesen sein, warum die Burgenbauer freiwillig auf gro??gige Villen und ein bequemes Leben im Dorf oder der Stadt verzichteten und sich in dunkle, abgelegene Orte verzogen. Es muss auch einen Grund gegeben haben, warum Burgen fast nur im Mittelalter gebaut wurden. Warum baut heute niemand mehr eine Burg? Um diese Fragen zu beantworten, m?ssen wir uns mit der Zeit besch?igen, in der die Burgen entstanden, mit dem Mittelalter. NEUSCHWANSTEIN Die gro? Zeit der Burgen war das Mittelalter. Trotzdem wurden auch sp?r noch Burgen gebaut. Das war aber ungef? so wie mit der Mode aus den siebziger Jahren, die in den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts pl?tzlich wieder beliebt wurde. Ein ber?hmtes Beispiel daf?r ist Neuschwanstein, das Ludwig II. vor gut 120 Jahren erbauen lie? Der romantische K?nig von Bayern sehnte sich so sehr nach den alten Ritterzeiten, dass er viel Geld f?r seinen Traum ausgab. Auch die Burg Hohenzollern in W?rttemberg, die man heute besichtigen kann, entstand erst im 19. Jahrhundert. Wie man im Mittelalter ein Held wurde Das Mittelalter erhielt seinen Namen, als es schon lange vorbei war. Die Gelehrten des 16. Jahrhunderts nannten das Jahrtausend, das sich zwischen der Antike und ihrer eigenen Zeit ausbreitete, voller Verachtung das ?Mittelalter?. F?r sie war es eine finstere Zeit, eine Zeit voller Aberglauben, voller Kriege, Dummheit und Barbarei, eine Zeit ohne Fortschritt und Wissenschaft, in der die Menschen mit den H?en a?n und in aller ?fentlichkeit laut pupsten und r?lpsten. Heute wissen wir, dass auch im Mittelalter Wissenschaft und Kunst betrieben wurden, dass die M?nche in den Kl?stern flei?g B?cher studierten, dass Minnes?er lange Gedichte schrieben und es Baumeister gab, die gro?rtige Kirchen errichteten. Trotzdem hatten die Gelehrten des 16. Jahrhunderts nicht ganz Unrecht mit ihrer Meinung. Das Mittelalter war eine barbarische, eine rohe und gef?liche Zeit. Aber auch eine ziemlich spannende. F?r die meisten Forscher endet das Mittelalter im 15. Jahrhundert mit der Entdeckung Amerikas, und es beginnt mit der V?lkerwanderung im 5. Jahrhundert. Von ?berall her griffen damals fremde V?lker das einst m?tige R?mische Reich an. Hunnen, Vandalen, Langobarden, Burgunder, Goten, Germanen: Unz?ige St?e und V?lker begaben sich auf Wanderschaft, zogen kreuz und quer durch Europa und verbreiteten Angst und Schrecken. Millionen Menschen waren unterwegs, bek?ften sich, verjagten sich, t?teten einander. Das r?mische Imperium, das jahrhundertelang Europa beherrscht hatte (ausgenommen nat?rlich ein von unbeugsamen Galliern bev?lkertes Dorf in Nordfrankreich), brach unter dem Ansturm der vielen Eindringlinge zusammen. Die r?mischen Legion? konnten die Grenzen ihres Reichs nicht mehr verteidigen, ihre Hauptstadt fiel und wurde 455 von den Vandalen sogar gepl?ndert. Die Eroberer gingen dabei mit solcher Begeisterung vor, dass man noch heute von Vandalismus spricht, wenn etwas sinnlos verw?stet wird. Ein Held war in dieser Zeit, wer sich aufs K?fen verstand, wer mit dem Schwert und der Lanze umgehen konnte und wenig Bedenken hatte, sie gegen einen Feind einzusetzen. Selbst K?nige konnten sich im Mittelalter nur behaupten, wenn sie k?fen konnten und Kriege f?hren. Die K?nige, die damals regierten, trugen Namen wie Friedrich, Heinrich, Otto oder Karl, und es ist nicht leicht, sie auseinander zu halten. Den Namen eines K?nigs aber muss man sich unbedingt merken. Er ist der wichtigste von allen, weil er nicht nur viel Land eroberte, sondern weil er auch wusste, wie man es gut verwalten konnte. Er hie?Karl der Gro?. Wie lebt es sich ohne Bankkonto? Land zu haben war damals viel wichtiger als heute, denn Geld spielte im fr?hen Mittelalter keine besonders gro? Rolle. Wer etwas brauchte, tauschte es ein: Ein Brot gegen zw?lf Eier, zwei H?hner gegen ein Schaf, eine Ohrfeige gegen einen Tritt in den Po. Nur wer Land besa? wer Korn anbauen und sein Vieh auf die Weide treiben konnte, hatte eine Chance, zu ?berleben und seine Familie zu ern?en. Neun von zehn Menschen lebten im mittelalterlichen Europa auf dem Land, der Rest verteilte sich auf ein paar St?e und Kl?ster. Wir stellen uns das Landleben heute sehr idyllisch vor, mit murmelnden B?en und schmucken H?fen, mit Ziegen, Schafen und gl?cklichen lila K?hen, doch im Mittelalter war es alles andere als idyllisch. Jeden Tag k?ften die Bauern und ihre Familien ums ?erleben. Kaum vierzig Jahre wurden die Menschen damals durchschnittlich alt. Auch das schafften sie nur, wenn sie Geburt und Kindheit ?berlebten: Drei von vier Kindern starben, ehe sie erwachsen wurden. Alle paar Jahre kam es zu einer Hungersnot. Zwischendurch breiteten sich ?ble Krankheiten wie Cholera, Ruhr und sogar Lepra aus, und unz?ige M?er, Frauen und Kinder wurden bei brutalen ?erf?en verkr?ppelt oder get?tet. Der Tod war im Mittelalter fast ?berall sichtbar. Die Bauern auf dem Land lebten in einfachen H?ern aus Holz, Zweigen und Lehm, ohne Wasseranschluss oder Toilette. Furchtbar eng war es, weil die H?er oft nur einen einzigen Raum hatten. Schafe, Ziegen, H?hner und K?he lebten mit den Menschen unter einem Dach, und dementsprechend hat es in diesem Durcheinander auch gerochen. Nat?rlich fehlte es auch an M?en und Kakerlaken nicht, an Fl?hen, Wanzen und L?en, so dass sich die Kinder damals wohl st?ig gekratzt haben. Kinder und Erwachsene schliefen auf Stroh und teilten sich das Bett, Schlafanz?ge gab es nicht, man legte sich nackt zur Ruhe. Die Menschen wohnten in kleinen Siedlungen, oft in der N? eines Fluss- oder Bachlaufs und umgeben von ihren Feldern und den Weiden f?r ihre Tiere. Jenseits der Felder begann die Wildnis, eine Welt voller Geheimnisse und Gefahren, eine bedrohliche, unbekannte Welt f?r die ahnungslosen Bauern. Was eine Wildnis ist, k?nnen wir uns heute kaum vorstellen. Autobahnen, Bundes- und Landstra?n verbinden alle D?rfer und St?e miteinander, selbst durch den tiefsten Wald f?hren befestigte Wege, und mit dem Handy k?nnen wir von fast jedem Ort aus Freunde anrufen. Im fr?hen Mittelalter war das Land l?st nicht so dicht besiedelt wie heute. Im Norden breiteten sich S?mpfe, Moore und Heideland aus, und gro? Teile S?ddeutschlands und Frankreichs waren von Wald bedeckt. Mit dem freundlichen, offenen Wald von heute hatte der Wald des Mittelalters nichts zu tun. Der mittelalterliche Wald war wie ein dunkler Riese. Tief und dicht und m?tig breitete er sich ?ber das ganze Land aus und lie?den Menschen nur Inseln zum Wohnen ?brig. Wenige schmale Wege schl?elten sich durch diesen Wald hindurch, sie waren in schlechtem Zustand und machten das Reisen zu einer m?hseligen und gef?lichen Unternehmung. Im Wald lebten nicht nur seltsame und wilde Tiere, B?n, Schlangen, W?lfe, im Wald lebten auch seltsame und wilde Menschen, Vogelfreie, die aus den D?rfern vertrieben worden waren, und skrupellose R?er. Im M?hen von Rotk?chen kann man lesen, wie gef?lich es war, im Wald vom Weg abzukommen. Das Leben im Mittelalter war ein unsicheres Leben. Es gab wenig, auf dass sich die Bauern verlassen konnten. Sie hatten keine Reserven, kein Bankkonto, keine Lebensversicherung. Sie konnten nicht voraus planen, sondern lebten von Tag zu Tag und von Jahr zu Jahr. Wir wissen nicht, wie sie das aushielten, denn sie haben keine Briefe und keine Tageb?cher hinterlassen, in denen sie ?ber ihre Freuden und ?gste berichteten. Lesen und schreiben konnten im Mittelalter nur M?nche, Priester und ein Teil der Adligen. Die Bauern waren ungebildet und wussten nichts von der Welt. Was die Kinder lernen mussten, pfl?gen, s?, ernten, das lernten sie von den Eltern. Die Schule war noch nicht erfunden, auch Zeitungen und Fernsehen existierten nicht. Um Neues zu h?ren, mussten die Bauern darauf warten, dass mal ein H?ler ins Dorf kam und erz?te. Vielleicht kam er aus einer Stadt, wusste etwas ?ber die neueste Liebesaff? des Grafen oder konnte sogar etwas ?ber die unheimliche Frau mit den roten Haaren berichten, die hinter dem Fluss wohnte und vom Teufel besessen war. Ein schlechtes Jahr f?r die Bauern war ein Jahr, in dem Krieg gef?hrt wurde. Bei den germanischen St?en gab es keine Armee, die in Kasernen wohnte und das Land verteidigte, wenn es von Feinden bedroht wurde. ?lich war, dass sich die M?er um einen Anf?hrer sammelten, wenn ein Krieg bevorstand, und dass sie f?r Waffen und Proviant selbst sorgten. War der Krieg kurz und der Feind nicht weit, konnten die Frauen, Kinder und Alten in dieser Zeit den Hof bewirtschaften. Doch wenn es ein langer Kriegszug wurde und die Entfernung zur Grenze gro?war, fehlten die M?er auf dem Acker. Die Frauen konnten die Ernte allein nicht einbringen, und so drohte nach einem Krieg eine Hungersnot. Wer tauscht K?he gegen Panzerreiter? Karl dem Gro?n war klar, dass dies nicht gut gehen konnte. Ein Volk, das hungerte, konnte nicht k?fen. Karl erkannte auch, dass mit einfachen Fu?oldaten auf Dauer kein Krieg mehr zu gewinnen war. Sie waren zu unbeweglich und zu verletzlich. Er setzte deshalb auf eine andere Waffe, auf Soldaten, die ein eisernes Kettenhemd trugen und auf einem Pferd ritten. Diese Soldaten, die zu den Vorl?ern der Ritter wurden, waren beweglicher als die Fu?ruppen der Gegner. Sie konnten im riesigen Frankenreich schnell von einem Ort zum anderen gelangen. Und sie waren sehr gef?lich. Eine lange Reihe von Panzerreitern, die dicht an dicht in die Menge der Fu?oldaten hineingaloppierte, konnte eine Schlacht entscheiden. Die Fu?oldaten kamen mit ihren Schwertern an die gut gesch?tzten Feinde auf ihren Pferden nicht heran und waren den Schwerthieben von oben wehrlos ausgesetzt. Die berittenen Soldaten in ihren Kettenpanzern entwickelten sich zu einer schrecklichen und wirkungsvollen Waffe. Sie hatten blo?einen Nachteil: Sie waren zu teuer. Die Forscher haben ausgerechnet, dass die Ausr?stung eines einzigen Panzerreiters dem Gegenwert von 45 K?hen entsprach. 45 K?he, so viel Vieh brachte kaum ein ganzes Dorf zusammen. Der Grund f?r die hohen Kosten war, dass die R?stung eines K?fers im fr?hen Mittelalter aus unz?igen kleinen Eisenringen hergestellt werden musste, die ein Handwerker miteinander verband. In einer Zeit, in der das Eisenerz noch auf kleinen Feuern in Gruben und ?en geschmolzen und in Formen gegossen wurde, war dies eine sehr m?hsame, langwierige und teure Arbeit. Teuer war es auch, ein Pferd oder gar mehrere zu beschaffen. Arme Bauern konnten das nicht mehr aufbringen. Wie also sollte der K?nig an eine gute Armee kommen? Wie fand er gen?gend Panzerreiter? Karl fand f?r das Problem eine L?sung, die das ganze Mittelalter pr?n sollte. Wir wissen schon, wie wichtig es war, Land zu besitzen. Weil dem K?nig aus Tradition alles freie Land zustand, konnte er seinen Panzerreitern etwas davon abgeben.

| Erscheint lt. Verlag | 18.3.2005 |

|---|---|

| Illustrationen | Klaus Ensikat |

| Verlagsort | München |

| Sprache | deutsch |

| Maße | 165 x 240 mm |

| Gewicht | 641 g |

| Themenwelt | Kinder- / Jugendbuch ► Sachbücher |

| Schlagworte | Antolin (5. Klasse) • Lerngeschichten • Wissenschaft; Kindersachbuch/Jugendsachbuch |

| ISBN-10 | 3-421-05867-9 / 3421058679 |

| ISBN-13 | 978-3-421-05867-6 / 9783421058676 |

| Zustand | Neuware |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

aus dem Bereich