Sozialreformer, Modernisierer, Bankmanager (eBook)

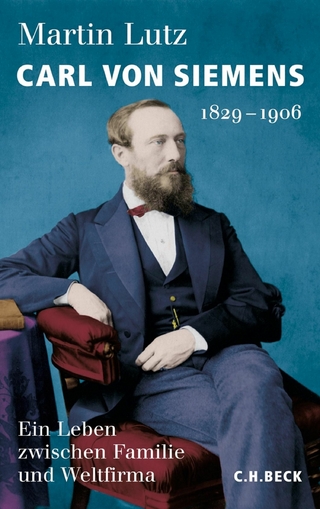

492 Seiten

C.H.Beck (Verlag)

978-3-406-68358-9 (ISBN)

Zum Buch

Anhand von Porträts ihrer herausragenden Akteure führt dieses Buch in die bis ins 19. Jahrhundert zurückreichende Geschichte der Volks- und Raiffeisenbanken ein, ohne diese auf ihre „Wegbereiter“ Raiffeisen und Schulze-Delitzsch zu reduzieren. Einem modernen biographischen Ansatz folgend, spannen die Biographien einen weiten, über die Person hinausgehenden Bogen. Sie zeigen, dass die Entwicklung genossenschaftlicher Institutionen, über die weite Bevölkerungskreise Zugang zu Kredit und damit Anteil an wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aufstiegsmöglichkeiten erhielten, auf der Initiative Vieler beruhte und nicht ohne die Kenntnis der rechtlichen, ökonomischen und sozialen Rahmenbedingungen verstanden werden kann. So entfaltet dieser Band eine Gesamtschau der vielfältigen Einflüsse und Impulse, die von den porträtierten Persönlichkeiten ausgingen und zu Wegmarken in der Geschichte der Kreditgenossenschaften wurden.

<p><strong>Über den Herausgeber</strong></p> <p>Das 1969 gegründete Institut für bankhistorische Forschung e.V. ist eine unabhängige Forschungseinrichtung in Frankfurt am Main. Als Plattform und Impulsgeber einer wissenschaftlich fundierten Finanzgeschichte organisiert es vielbeachtete öffentliche Konferenzen und gibt banken- und finanzhistorische Publikationen heraus.</p> <p>www.ibf-frankfurt.de</p>

lt;p>Über den Herausgeber

Das 1969 gegründete Institut für bankhistorische Forschung e.V. ist eine unabhängige Forschungseinrichtung in Frankfurt am Main. Als Plattform und Impulsgeber einer wissenschaftlich fundierten Finanzgeschichte organisiert es vielbeachtete öffentliche Konferenzen und gibt banken- und finanzhistorische Publikationen heraus.

www.ibf-frankfurt.de

Cover 1

Titel 3

Impressum 4

Inhalt 5

Vorwort 9

Einleitung 13

Hermann Schulze-Delitzsch (1808–1883) 37

Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818–1888) 59

Alwin Soergel (1815–1875) und Eduard Rudolf Parrisius (1818–1905) 79

Johannes von Miquel (1828–1901) 97

Karl Korthaus (1859–1933) 151

Hans Crüger (1859–1927) 171

Wilhelm Haas (1839–1913) 191

Carl Heiligenstadt (1860–1920) 213

Otto Klepper (1888–1957) 229

Hans Helferich (1891–1945) 251

Andreas Hermes (1878–1964) 271

Georg Draheim (1903–1972) 289

Felix Viehoff (1919–1987) 305

Helmut Guthardt (1934–2001) 327

Ulrich Brixner (1941–2009) 347

Anhang 369

Schaubilder zur Entwicklung der Genossenschaftsorganisation 371

Abkürzungsverzeichnis 375

Anmerkungen 379

Quellen- und Literaturverzeichnis 453

1. Unveröffentlichte Quellen 453

2. Veröffentlichte Quellen und Literatur 454

Verzeichnis der Personen, Unternehmen und Institutionen 483

Bildnachweise 489

Die Autoren 491

Zum Buch 493

Über den Herausgeber 493

Rita Aldenhoff-Hübinger

HERMANN SCHULZE-DELITZSCH (1808–1883)

Zu den am meisten zitierten Schriften über Hermann Schulze-Delitzsch gehört die Biografie, die der Berliner Journalist Aaron Bernstein in den späten 1870er-Jahren über ihn verfasste.[1] Bernstein war Schulze-Delitzschs politischer Wegbegleiter und förderte den Begründer des deutschen Genossenschaftswesens durch wortgewaltige Beiträge in der einflussreichen linksliberalen ‹Volks-Zeitung›. Er war auch Schulze-Delitzschs Freund und Bewunderer. Als er 1878 an der vom Dachverband der Genossenschaften in Auftrag gegebenen Biografie zum 70. Geburtstag Schulze-Delitzschs arbeitete, schrieb er in einem Brief an seine Tochter und seinen Schwiegersohn: «… es ist immer eine erfreuliche Art, das Leben Schulzes in seiner Entwicklung zu studieren und wiederzugeben. […] Während man oft bei näherer Kenntnis eines bedeutsamen Menschen auf Momente stößt, wo er an Nimbus verliert, ist es bei Schulze garnicht der Fall».[2] Bernsteins von politischer und persönlicher Sympathie getragene Biografie war mit einer Erstauflage von 15.000 Exemplaren schon im Jahr des Erscheinens 1879 vergriffen. Die Genossenschaften hatten das Buch ihren Mitgliedern angeboten. Noch im selben Jahr erschien die ebenfalls bald ausverkaufte zweite Auflage mit 3000 Exemplaren und bereits ein Jahr später die dritte Auflage, die im Sinne des oft als ‹Volksmann› charakterisierten Schulze-Delitzsch preisgünstig für nur eine Mark und dennoch als gebundenes Buch angeboten wurde.[3] Bernsteins breit rezipierte Studie bildete den Auftakt zu einer seitdem anhaltenden Würdigung Schulze-Delitzschs und zur Auseinandersetzung mit seinem Werk.

Leben und Werk Schulze-Delitzschs sind dementsprechend gut erforscht und dicht dokumentiert. Die Herausgabe seiner Schriften, die Erforschung und Deutung seines Lebenswerks waren dabei zuweilen selbst Ausdruck politischer beziehungsweise genossenschaftspolitischer Anliegen. Dies galt für die Rezeption zu Beginn des 20. Jahrhunderts[4] ebenso wie für die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Grundprinzipien Selbsthilfe und Unabhängigkeit erneut an Bedeutung gewannen.[5] Bei den Fachhistorikern stieß Schulze-Delitzsch erst relativ spät auf Interesse. Als Gegenspieler Ferdinand Lassalles wurde er einerseits zum hoffnungslosen bürgerlichen Fall hochstilisiert, der der entstehenden Sozialdemokratie keinerlei Perspektiven entgegensetzen konnte.[6] Andererseits wurde ihm ein durchaus angemessenes, aber durch den Verzicht auf jegliche Staatshilfe nur begrenzt tragfähiges Konzept zur Lösung der Arbeiterfrage bescheinigt.[7] Ins Zentrum des Interesses rückte Schulze-Delitzsch Mitte der 1970er-Jahre im Zusammenhang mit der Debatte um den sozialen Charakter des Liberalismus. Bei der Kontroverse um die Frage, ob der Liberalismus als Wegbereiter einer bürgerlichen Klassengesellschaft oder einer für den sozialen Aufstieg offenen Bürgergesellschaft zu gelten habe, fiel ihm als Liberalen mit seinem besonderen Genossenschaftsmodell eine Schlüsselstellung zu. Anstatt Schulze-Delitzsch und sein Programm aus der heutigen Perspektive eines voll ausgebildeten Sozial- und Interventionsstaates zu sehen und daran zu messen, wurde er unter Hinzuziehung aller verfügbaren Quellen in den politischen und sozialen Kontext seiner Zeit gesetzt.[8]

Vom Richter zum Revolutionär

Im Rückblick erscheinen Lebenswege oftmals vorgezeichnet. Jedoch war es alles andere als vorhersehbar, dass Hermann Schulze, der erst 1848 als Abgeordneter der preußischen Nationalversammlung den Zusatz ‹Delitzsch› annahm, einmal als Begründer des deutschen Genossenschaftswesens in die Geschichte eingehen würde. Vorgezeichnet war vielmehr, dass er nach seinem Jurastudium in Leipzig und Halle-Wittenberg als Kreisrichter tätig wurde und nach dem Tod seines Vaters dessen Amt als Richter in Delitzsch übernahm. Als Patrimonial- oder Kreisrichter vertrat er die niedere Gerichtsbarkeit im Zivil- und Strafrecht und übte die Polizeiaufsicht aus. Das Amt ermöglichte ihm weitgehende Einblicke in die spezifischen sozialen Problemlagen seines Gerichtsbezirks, der zwar noch überwiegend landwirtschaftlich geprägt war, aber in den beiden Kleinstädten Delitzsch und Eilenburg auch Kleingewerbe und Fabrikarbeit aufzuweisen hatte. In Delitzsch dominierten die in der gesamten preußischen Provinz Sachsen bekannten Schwierigkeiten, die mit der Übersetzung des Handwerks – besonders bei Schneidern, Schuhmachern und Tischlern – verbunden waren. Im benachbarten Eilenburg dagegen verfolgte Schulze auch die Probleme, mit denen die in den Kattundruckereien beschäftigten Lohnarbeiter zu kämpfen hatten. Der mit ihm befreundete Eilenburger Arzt Dr. Anton Bernhardi schuf für diese Lohnarbeiter 1849 einen Krankenunterstützungsverein.[9] Schulze nahm an dem im Vormärz weit verbreiteten Vereinsleben regen Anteil und engagierte sich an führender Stelle im Delitzscher Turnverein und im Gesangsverein. Als es infolge einer Missernte 1846/47 überall in Deutschland zu Versorgungsschwierigkeiten und Unruhen kam, blieb Delitzsch dank seiner Initiative zur Gründung eines speziellen Hilfskomitees verschont. Dieses Komitee verfolgte karitative Ziele: Durch die Sammlung von Spenden wurde Getreide en gros und daher relativ günstig eingekauft und in einer eigens gepachteten Mühle und eingerichteten Bäckerei verarbeitet. So konnte Brot in dem Jahr, in dem Getreide den höchsten Preis innerhalb der rund 60 Jahre zwischen 1817 und 1875 erreichte,[10] verbilligt an Bedürftige abgegeben und der schlimmste Hunger und Unruhen konnten vermieden werden. Als im März 1848 die revolutionäre Welle in Europa auch Preußen erreichte und der König der Forderung nach der Wahl einer verfassunggebenden Nationalversammlung nachgab, entschieden sich die Bürger des Kreises Delitzsch, ihren Richter und Organisator dieses Hilfskomitees in die neue Volksvertretung nach Berlin zu entsenden.

In der preußischen Nationalversammlung und der Handwerkerkommission (1848/49)

Die verfassunggebende Nationalversammlung in Berlin setzte sich mit drei grundlegenden Themenkomplexen auseinander.[11] Von alles überragender Bedeutung war die nationale Frage, das heißt die Frage, wie die deutsche Einheit zu erreichen sei und welche Rolle Preußen dabei als mächtigster Einzelstaat spielen solle. Eng damit verbunden war die Frage nach der Ausgestaltung der preußischen Verfassung, des Wahlrechts und der Stellung des Monarchen. Der dritte große Bereich umfasste die soziale Frage. Es ging um die gesellschaftliche Einbindung eines großen Teils der Bevölkerung, der politisch gänzlich ungebildet war, einen hohen Anteil von Analphabeten aufwies und in wirtschaftlich ungesicherten Verhältnissen sowohl auf dem Lande als auch in den städtischen Gebieten lebte. In der preußischen Nationalversammlung bildeten sich vier Fraktionen, die jeweils unterschiedliche Akzente in der Behandlung dieser Problemfelder setzten. Schulze-Delitzsch schloss sich dem Linken Zentrum an, das den Schwerpunkt auf die Bildung des deutschen Nationalstaats und die Einführung einer parlamentarischen Monarchie legte, wodurch die mächtige Hohenzollern-Dynastie verfassungsmäßig in Preußen und im angestrebten Reich eingebunden werden sollte. Er favorisierte ein Zwei-Kammer-System, bestehend aus einer demokratisch gewählten und einer indirekt aus Kreis- und Gemeindevertretern hervorgegangenen Kammer. Letztere sollte zusammen mit dem Monarchen, der nur ein aufschiebendes Vetorecht bei Gesetzesentscheidungen haben sollte, ein Gegengewicht zur demokratisch gewählten Kammer und zu vorschnellen, unüberlegten Entscheidungen bilden. Innerhalb der politischen Richtungen bewegte sich Schulze-Delitzsch somit in der Mitte zwischen Republikanern, die ein rein demokratisches Wahlrecht und nur eine Kammer anstrebten, und Liberalen, die durch einen hohen Zensus große Teile der Bevölkerung ganz vom Wahlrecht ausschließen wollten. Für Linksliberale wie Schulze-Delitzsch war eine Regierung gemäß dem Willen des Parlaments selbstverständlich. Diese neue Verfassung, und das war für das Linke Zentrum von höchster Bedeutung, sollte weder durch die preußische Nationalversammlung noch durch die Krone alleine ausgearbeitet werden, sondern sie sollte zwischen beiden Instanzen vereinbart werden.

Bildung und Besserung der wirtschaftlichen Lage gehörten für Schulze-Delitzsch zu den unabdingbaren Voraussetzungen für politische Partizipation. Das Linke Zentrum forderte in diesem Sinne Schulreformen. Den wirtschaftlichen Fragen wandte sich Schulze-Delitzsch als Vorsitzender der Handwerkerkommission der preußischen Nationalversammlung zu. Die hier eingegangenen zahlreichen Petitionen ermöglichten ihm tiefere Einblicke in die konkreten Probleme, mit denen das Handwerk in Preußen zu kämpfen hatte. Diese brachten teilweise rückwärtsgerichtete Tendenzen hervor, denn viele Handwerker versprachen sich von einer Rückkehr zum alten Zunftsystem mit seinen Zulassungsbeschränkungen eine Besserung ihrer wirtschaftlichen Lage. Als Liberaler lehnte Schulze-Delitzsch diese Forderungen ab, sie führten ihm jedoch die Notwendigkeit übergreifender Zusammenschlüsse auf freiwilliger Grundlage zur...

| Erscheint lt. Verlag | 19.5.2016 |

|---|---|

| Zusatzinfo | mit 16 Abbildungen |

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Politik / Gesellschaft |

| Geschichte ► Teilgebiete der Geschichte ► Wirtschaftsgeschichte | |

| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |

| Wirtschaft ► Betriebswirtschaft / Management | |

| Schlagworte | 19. Jahrhundert • 20. Jahrhundert • Biografie • Genossenschaft • Genossenschaftswesen • Geschichte • Kreditgenossenschaft • Persönlichkeit • Porträt • Raiffeisenbanken • Volksbanken • Wirtschaft |

| ISBN-10 | 3-406-68358-4 / 3406683584 |

| ISBN-13 | 978-3-406-68358-9 / 9783406683589 |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

Größe: 9,6 MB

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: PDF (Portable Document Format)

Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.

Zusätzliches Feature: Online Lesen

Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

Größe: 4,4 MB

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Zusätzliches Feature: Online Lesen

Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich