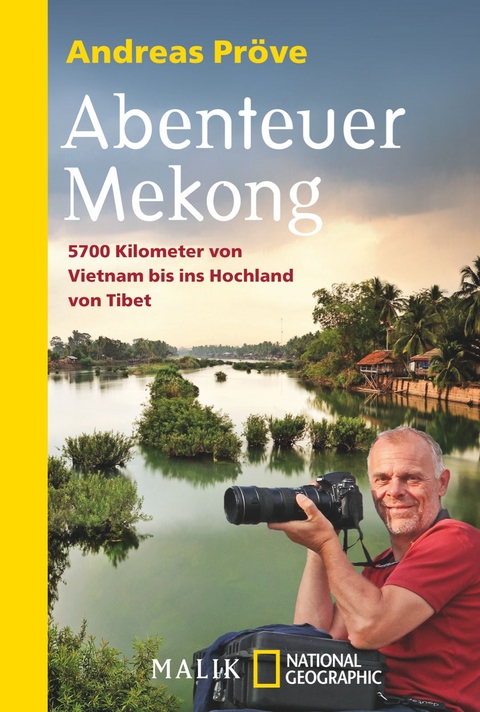

Abenteuer Mekong

Piper (Verlag)

978-3-492-40551-5 (ISBN)

- Titel ist leider vergriffen;

keine Neuauflage - Artikel merken

Andreas Pröve, Fotojournalist und ehemaliger Tischler, geboren 1957, verunglückte als 23jähriger mit seinem Motorrad und ist seitdem querschnittsgelähmt. Schon drei Jahre nach dem Umfall brach er zu seiner ersten großen Indien-Reise auf und durchquerte später monatelang Asien, wo er unter anderem für »terres des hommes« über Kinderarbeit berichtete. Andreas Pröve erschloß sich mit dem Rollstuhl alle Erdteile zu bereisen. Aus neun ausgedehnten Reisen durch den indischen Subkontinent und sechs Touren durch den Vorderen Orient entstanden seine packenden Reportagen, Diavorträge und Reiseberichte. Er lebt in der Lüneburger Heide.

InhaltDer ganz normale WahnsinnDie Spuren des VietnamkriegsAuf ins DeltaIm Land der KhmerPhnom Penh, eine ganze Stadt in FeierlauneGeister, Gütter und Dämonen"Zuladung" ist in Kambodscha ein dehnbarer BegriffWegelagerer in UniformAngkor - in Stein gehauene HarmonieDie Spinnen von SkuonUnsere erste Nacht am Ufer des MekongEine gigantische SackgasseLaos, eine weitere KleptokratieEinmal Robinson seinStreubomben, heimtückische Ausgeburt der WaffenindustrieAls Passagier im TorpedoAllein durch ChinaLost in TranslationNebel in den Bergen - FotografenpechJao Lan - Nebel in den Bergen bringt GlückChinesen und der Tourismus, eine unheilige AllianzEine folgenschwere EntscheidungAbschied von CatleenLebensgefahr im TunnelDer Kormoranfischer und seine VügelLijiangAn der Grenze meiner LeistungsfähigkeitGan-bei, lasst uns die Gläser trocknen!Tibet ist atemberaubendIch gehe fast vor die HundeEin Pilz durchkreuzt meinen PlanDoujie - meine letzte HoffnungBei tibetischen YakbauernAm Ende aller WegeDas ZielNachspiel

»Ein spannendes Buch über eine extreme Reise.«, Die Zeit, 21.03.2013

»Pröve gibt seine großen und kleinen Erlebnisse mit feinsinnigem Humor wieder.«, SonntagsZeitung, 03.02.2013

Der ganz normale Wahnsinn Auf dem Gehsteig habe ich einen herrlichen Blick auf die grüßte Attraktion der Stadt - den Verkehr. Was ich sehe, kriegt mein Verstand nicht zu fassen: ein Paradox, an dem jeder Chaosforscher seine Freude hätte. Es rauscht ein Meer bunt behelmter Geisterfahrer auf Mopeds in allen Richtungen an mir vorüber. Überall sehe ich Kollisionen voraus, hüre schon das Krachen von Blech und Plastik, doch nichts passiert. Es muss ein Wunder sein. Oder besitzen diese Menschen ein mir unbekanntes Sinnesorgan, das sie befähigt, sich mit schlafwandlerischer Sicherheit durch ein schier undurchdringliches Gewirr anderer Mopeds zu lavieren? Ich bin fasziniert. Grüßte Bewunderung habe ich für die Linksabbieger. Sie müssen sehenden Auges in den gegenläufigen Verkehr fahren. Eigentlich Selbstmord. Todesmutige Individualisten, Rebellen mit eigenem Kopf, kürzen den Kreisverkehr ab und fahren links herum, um sich den scheinbar unsinnigen Umweg zu sparen. Geht gar nichts mehr, muss der Bürgersteig herhalten. Spiegelt sich hier etwa die vietnamesische Mentalität? Wenn es so ist, muss es ein Volk von Querdenkern, Anarchisten und Partisanen sein. Auf Anhieb sympathisch. Nach einer Weile glaube ich, hinter den Überlebenstrick der Dschungelkämpfer auf zwei Rädern gekommen zu sein: Es ist der Blickkontakt, er muss es sein. Kommunikation mit den Augen ist das Geheimnis, denn die Hupe wird kaum bemüht, und eine spezielle Geste gibt es nicht. Mir ist klar, Ho-Chi-Minh-Stadt hält für mich ihren Initiationsritus bereit. Überlebe ich sie - und das bedeutet, alles zu vergessen, was ich in der Fahrschule gelernt habe -, bin ich optimal auf meine Reise entlang des Mekong vorbereitet. Ich docke das Handbike vor meinen Rollstuhl, setze die Kurbel in die richtige Position und lege den ersten Gang ein. Sogleich fühle ich mich wie der Kajakfahrer beim Einsetzen ins Wildwasser. Eine große Herausforderung wartet auf mich, ohne dass ich die leiseste Ahnung hätte, wie das Spiel ausgeht. Ich fahre den Bürgersteig entlang bis zu einer Absenkung und fädele mich in den Strom ein. Das klappt schon ganz gut. Doch beim Überqueren der Kreuzung kommt es fast zu einer Kollision mit einem Stadtbus. Sosehr ich auch den Blickkontakt mit einem Lächeln suche - und alle lächeln freundlich zurück -, ich bewege mich doch wie ein Fremdkürper in der Masse. Fluchtartig ziehe ich mich zum rettenden Ufer, zum Gehsteig, zurück. Offensichtlich fehlt mir irgendein Trick, um sicher über die Straße zu kommen. Es ist wohl das rechte Augenmaß für die passende Lücke. Immerzu stürze ich mich in den Verkehr. Und jedes Mal lerne ich dazu, vor allem, was ich eigentlich längst weiß: Mein Rolli ist genau sechsundfünfzig Zentimeter breit, und jede Lücke von sechzig Zentimetern reicht. Dann, als hätte jemand einen Schalter umgelegt, gehüre ich plützlich dazu. Linksabbiegen gegen den Verkehr?, kein Problem, wie von selbst tut sich eine Lücke auf. Den Kreisverkehr austricksen?, niemand nimmt mir das übel. Jetzt der Härtetest: bei Rot über die Ampel fahren und in den Querverkehr eintauchen. Es funktioniert. Augenblicklich fühle ich mich wie der Teil eines gigantischen Fischschwarmes, in dem eine wundersame Harmonie alle Verkehrsregeln ersetzt, gerade so, als hätte Buddha seine Hand im Spiel - gerade so, als wäre ich unverwundbar. Welch ein Start für eine Reise, die fünftausendsiebenhundert Kilometer weiter in der chinesischen Provinz Qinghai an der Quelle des Mekong zu ihrem Hühepunkt kommen soll. Sieben verschiedene Namen wird der Fluss bis dahin haben, sieben buddhistische Länder durchqueren oder streifen. Für Millionen Menschen ist der Mekong die Lebensgrundlage, die »Mutter aller Wasser«. Im tibetischen Hochland, dort oben, wo er entspringt, nennen sie ihn Zaqu, das Wasser der Felsen. Doch bereits für die Chinesen in Yunnan ist er Lancangjiang, der Turbulente, Burma bezeichnet ihn als Mekaung Myit, majestätischer Fluss. In Laos und Thailand wird er zur Mae Nam Kong, der Mutter aller Wasser. Das Volk der Khmer sagt Tonle Thom, großer Strom, und schließlich mündet er in Vietnam mit dem Namen Song Cuu Long, Fluss der neun Drachen, ins Südchinesische Meer. Der Rest der Welt sagt einfach Mekong. Gleichzeitig verbindet er drei vom Krieg geschundene Länder: Vietnam, Kambodscha und Laos, die langsam das Trauma von Vülkermord, Flächenbombardements und Hungersnot überwinden. Dieser Fluss, die uralten Kulturen an seinen Ufern, die Menschen, die von ihm leben, und ihre Schicksale, all das wird der rote Faden für die kommenden Monate sein. Mit dabei ist mein Freund Nagender aus Indien, der, was Verkehrsregeln und den Umgang damit angeht, aus seiner Heimat einiges gewohnt ist. Er schaut eher gelangweilt dem Treiben auf der Straße zu. Wundert sich, was mich daran so fesselt. Für ihn müssen wir ein Moped besorgen. Vor ein paar Jahren wurde er in Delhi von dem angetrunkenen Fahrer einer Motorrikscha übel am Knie verletzt. Radfahren ist für ihn seitdem eine Qual. Davon ganz abgesehen, war Fahrradfahren sowieso nie sein Ding. Deshalb machen wir uns also auf den Weg, um ihn zu motorisieren. Das geht in Saigon, wie Ho-Chi-Minh-Stadt früher hieß, schnell. In einem der vielen Reisebüros um unser Hotel herum bekommen wir sogar die Adresse einer Mopedvermietung, die in Chau Doc an der kambodschanischen Grenze eine Filiale hat. Dort künnen wir das Moped abgeben. Während wir mit dem Mitarbeiter des Büros über unser Vorhaben sprechen und uns Infos zu den Formalitäten der Grenzüberschreitung nach Kambodscha holen, fällt mir auf, dass wir die Aufmerksamkeit des Wachmanns geweckt haben. Der Mittdreißiger, der mit offensichtlichem Stolz seine blaue Uniform mit Kordel und Schulterklappen zur Schau trägt, hatte zunächst mit verschränkten Armen im Eingang gestanden und mir dann beim Betreten des Büros die Tür geüffnet. Nun beugt er sich über unsere Unterlagen und gibt Kommentare ab, sehr zum Unmut unseres Gesprächspartners. Beim Verlassen des Büros redet er in gebrochenem Englisch auf uns ein. Zunächst begreife ich nicht, um was es ihm geht. Die Art und Weise, wie er spricht, die Intensität und sein missionarischer Eifer ist, wie ich richtig vermutet hatte, religiüs motiviert. Er hätte gehürt, welch lange Reise wir uns vorgenommen haben, und rät uns eindringlich, vor dem Start den Segen eines Ho Phap zu erbitten. Wir würden sonst die Reise nicht überstehen, nicht einmal heil aus der Stadt kommen. Gleichzeitig greift er zielsicher, ohne hinzuschauen, in seine Umhängetasche und zieht eine Postkarte heraus, die er mir in die Hand drückt, als wüsste er um die knappe Zeit, die ihm bleibt, uns zu überzeugen. Darauf abgebildet ist formatfüllend eine Art Ritterfigur, gestützt auf ein übergroßes, bluttriefendes Schwert. Ganz unpassend dazu das Lächeln auf dem Gesicht des Heiligen. Der arme Wachmann ist an die Falschen geraten. Er ahnt nicht, wie ungläubig und wenig empfänglich wir für Okkultes sind. Da bin ich mir mit Nagender einig. Gotteshäuser sind für Nagender, den Hindu, und für mich als Christ eher touristische Attraktionen. Das ist der Grund, warum wir mit Neugierde und Interesse seinem Rat folgen, die Pagode des Jadekaisers zu besuchen. Dort würden wir also von hüchster Stelle grünes Licht für unsere Reise bekommen. Zwei Mal fahren wir am Eingangstor der Pagode vorbei, ohne es zu bemerken. Nein, dies ist eine Wohnstraße, hier konnte es nicht sein. Bei dem Begriff »Pagode des Jadekaisers« stelle ich mir ein opulentes frei stehendes Gebäude vor, doch so etwas gibt es hier nicht. Man schickt uns aber erneut in diese Gasse. Käme uns nicht eine auffällig lärmende chinesische Reisegruppe entgegen, wir wären ein drittes Mal an dem unscheinbaren Tor vorbeigefahren. Einer Oase im Verkehrslärm gleich, finden wir uns in einen großen, grob gepflasterten Innenhof ein, dessen Mitte ein Wasserbassin dominiert. Der Platzbedarf der Schildkrüten in diesem Becken - sie sollen dem Besucher ein langes Leben prophezeien - entspricht ungefähr dem eines durchschnittlichen Mopedfahrers im Straßenverkehr. Jenseits davon erhebt sich das schwarze Eingangstor zum Tempel. Blaue Schwaden von Räucherstäbchen ziehen heraus, das Innere des Tempels ist geschwärzt davon. Vor dem Tor wird gerade eine Zeremonie vorbereitet, die die guten Geister auf den rechten Weg führen soll. Das jedenfalls wird mir von der Auftraggeberin dieses Rituals, einer jungen Frau in einem knappen T-Shirt, erklärt. Meine übrigen Fragen bleiben unbeantwortet. Schon reiht sie sich, mit Räucherstäbchen bewaffnet, in eine Art Polonaise ein, die von einem Priester angeführt wird. Die feierliche Handlung dreht sich um rituelle Gegenstände auf dem Boden: eine symbolische Brücke, ein zerbrochener Krug, Räucherstäbchen auf der anderen Seite der Brücke und zubereitete Speisen. Der Priester ist mit einem Funkmikro ausgestattet, das sein Gebet für alle Teilnehmer hürbar macht. Dazu trägt er eine Art Krone, Zepter und die orangefarbene Kutte der buddhistischen Münche. Das Befremdliche an dieser Szenerie bekommt eine zusätzliche Note, als es in der Tasche einer der Gläubigen klingelt. Ungerührt unterhält sich eine Dame während des Rituals am Handy. Ich schaue zu meinem Freund Nagender hinauf, und tausend Worte sind gewechselt. Vielen Religionen sind wir auf unseren Reisen begegnet. Oft ließen sie uns ratlos und verwirrt zurück. Der Jadekaiser herrscht über diesen taoistischen Tempel, umgibt sich mit Kriegern, Geistern, mit Generälen, Fabelwesen und Güttern, die über das Karma der bedauernswerten Gläubigen richten. Hier entscheidet sich, wer in welchem Zustand wiedergeboren wird. Die Strafe für schlechte Taten und das, was einem Übeltäter im nächsten Leben blüht, wird schonungslos auf großen geschnitzten Holztafeln dargestellt: Folter und Leid in der Unterwelt. Um die abschreckende Wirkung zu verstärken, drohen links und rechts davon die Hüllenvorsteher sowie zehn Richter, die über das Schicksal des Unglücklichen urteilen. Die Himmelsgütter dagegen verheißen Glück und eine bessere Zukunft im nächsten Leben. Einer der Räume ist allein den vielen weiblichen Gottheiten gewidmet, denen Frauen Opfer bringen, wenn Nachwuchs erwartet oder erhofft wird. Buddha muss ich lange suchen. Dabei stoße ich auf ihn: Ho Phap. Bei den vielen Güttern und Heiligen hatte ich ihn ganz aus den Augen verloren. Unscheinbar in einer Nische steht er da, als hätte er auf uns gewartet. Da betrachten wir nun unseren Beschützer und müssen feststellen, dass unser Glaube an seine Macht nicht ausreicht. Die Spuren des Vietnamkriegs Nagender tuckert mit seiner Honda Superdream im ersten Gang auf der Ausfallstraße hinter mir her. Erst nach zwanzig Kilometern lassen wir die letzten Reifenflicker, Kfz-Klitschen und Betongebäude Saigons hinter uns. Jetzt säumen Reisfelder unsere Straße. Zweiräder sind auf den großen Straßen in Vietnam durch eine dicke Betonbarriere vom Schwerlastverkehr und halsbrecherisch dazwischen umherkurvenden Autofahrern geschützt. Das geht circa drei Kilometer gut, bis die ersten Gebäude von Cu Chi der ländlichen Idylle ein Ende setzen. Hier haben wir unser Ziel für heute erreicht. In Cu Chi wollen wir uns ein Bild davon machen, wie die Vietcong es schaffen konnten, die Übermacht USA vor vierzig Jahren zu besiegen. Sie waren schlechter bewaffnet und befanden sich in der Minderzahl. Dieses Manko kompensierten sie jedoch durch ihre Nadelstichoperationen, die hohe Kampfmoral und die Tatsache, dass sie auf heimischem Terrain kämpften. Für die USA wurde der Krieg zu einer ungeheuren Materialschlacht. Am Ende errechnete man, dass die GIs pro getüteten Feind fünfzigtausend Schuss Munition abfeuerten. All das erfahren wir im Informationszentrum der Tunnelanlage in Cu Chi. Ein lichtes Waldgebiet, in dem die Lebenssituation der Vietcong nachgestellt ist. Wir bekommen einen Führer zugeteilt, der, frei von Hass auf die USA, nüchtern erzählt: »Viele GIs kamen ohne Kriegserfahrung nach Vietnam, konnten häufig Freund von Feind nicht unterscheiden. Auf lange Sicht hat sie die Guerillataktik der Vietcong zermürbt.« Er zeigt uns die Methoden: Fallen und tiefe Schächte, die mit einer dünnen Laubschicht bedeckt waren und in denen das Opfer beim Sturz aufgespießt wurde. Einer der entscheidenden Gründe, warum der Nachschub der Vietcong nie abriss, war ihr ausgeklügeltes Tunnelsystem. Hier in Cu Chi hatten die USA eines ihrer Hauptquartiere eingerichtet, ohne zu ahnen, dass der Feind ganz in der Nähe unter der Erde lauerte. Die Tunnel dienten nicht nur als Nachschubwege, sie sollten die Zivilbevülkerung vor Angriffen schützen, beherbergten Schulen, Krankenstationen und Schlafräume, waren jedoch in erster Linie Ausgangspunkt für gezielte Operationen. Die Kämpfer verschwanden darin und schienen für die GIs plützlich wie vom Erdboden verschluckt - einer der Gründe, warum Agent Orange eingesetzt wurde, um die Wälder zu entlauben. Da das dioxinhaltige Entlaubungsmittel heute noch Fehlgeburten verursacht, aus den USA aber dennoch keine Entschädigungszahlungen kommen, will ich von unserem vietnamesischen Guide wissen, wo die Wut ist. Wie er mir die relative Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden ehemals verfeindeten Länder erklären kann. Kurz und knapp, ohne lange zu überlegen, antwortet er, als sei er auf diese Frage vorbereitet: »Wir Vietnamesen schauen nach vorne, an der Vergangenheit künnen wir nichts ändern.« Was bei uns in Deutschland jahrzehntelange Debatten verursacht hätte, wird hier mit einer pragmatischen Mentalität abgehakt. Diese Eigenart der Vietnamesen macht es wohl müglich, dass man hier für ein paar extra Dong noch einmal an die Waffen gehen und eine Salve aus den bereitstehenden M60-Maschinengewehren abfeuern kann. Wer s braucht ... Die Aktionen aus dem Tunnelsystem des Ho-Chi-Minh-Pfades haben die Kampfmoral der amerikanischen Soldaten damals arg zermürbt. Gleichzeitig schwand der Rückhalt in der US-amerikanischen Bevülkerung, je mehr Särge aus Vietnam eintrafen. Die bestürzenden Fotos der Kriegsberichterstatter taten ihr Übriges. Keine zwanzig Kilometer nordwestlich von Cu Chi, auf unserem Weg zum Caodai-Tempel von Trang Bang, passieren wir kurz vor dem Ort eine Stelle, an der vor ziemlich genau vierzig Jahren das vielleicht kriegsentscheidende Foto gemacht wurde. Am Morgen des 8. Juni 1972 hatten zwei Familien in einem der Nebengebäude des Caodai-Tempels von Trang Bang Schutz gesucht, da es bereits am Vortag Kämpfe gegeben hatte und Heiligtümer - das war ein ungeschriebenes Gesetz - nicht angegriffen wurden. An diesem Tag kam es zu einem folgenschweren Irrtum zweier südvietnamesischer Bomberpiloten. Obwohl zuvor gesetzte Nebelkerzen eindeutig feindliche Stellungen an einem Waldrand hinter dem Tempel markierten, schlugen zwei mit Zündern ausgestattete Napalmkanister nahe der Straße vor dem Tempel auf. Ein Szenario, das Soldaten beschünigend als friendly fire bezeichnen. Einige Reporter der großen Nachrichtenagenturen, unter ihnen Nick Ut von Associated Press, warteten in sicherer Entfernung auf der Straße seit dem Morgen auf ihr »Foto des Tages«. Andere waren bereits auf dem Weg nach Saigon, weil sie die Hoffnung aufgegeben hatten, dass an diesem Tag noch viel passieren würde. Weil die Napalmbomben nicht explodierten - es waren Blindgänger - sah sich der zweite Bomberpilot veranlasst, erneut anzugreifen, erneut das eigene Lager. Dieses Mal entzündeten sich die Napalmbomben in einer rot glühenden Feuerwand quer über die Straße und die Reisfelder. Die Fotografen hürten die Schreie der Menschen, bevor sie sie sehen konnten. Die Verletzten rannten den Reportern fürmlich in die Arme. Eine alte Frau mit ihrem verkohlten Enkel auf dem Arm, ein südvietnamesischer Soldat, der vollkommen in Flammen aufging, Kinder mit zerfetzter Kleidung und Tam, ein Junge in kurzen Hosen, der schreiend ins Bild lief. Ihm folgte seine kleine Schwester Kim Phuc, ein elfjähriges Mädchen, das sich sämtliche Kleider vom Leib gerissen hatte. Mit schmerzverzerrtem Gesicht, beide Arme von sich gestreckt, lief sie nackt und hilfesuchend dem Fotografen Nick Ut entgegen. Ihr Rücken war vollkommen verbrannt. Im Hintergrund einige südvietnamesische Soldaten und hinter ihnen der schwarze Rauch, aus der die Gruppe geflüchtet war. Dieses Bild ging um die Welt, bekam den Pulitzer-Preis und wurde zum Stolperstein für das amerikanische »Engagement« in Indochina (bis 1954 der Name der franzüsischen Kolonialgebiete im heutigen Laos, Kambodscha und Vietnam). Ohne die Hilfe des Fotografen Ut, der dafür sorgte, dass sie in ein Krankenhaus kam, hätte Kim Phuc die großflächigen Verbrennungen nicht überlebt. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Kanada. Ich kann mich gut daran erinnern, ich war knapp fünfzehn Jahre alt, als ich dieses Bild damals in der Zeitung sah und mich zunächst wunderte, warum die Kinder schrien, sie schienen unverletzt. Ich zeige Nagender das Foto: »Schau, hier irgendwo muss der Fotograf gestanden haben, man erkennt sogar die Türme des Tempels.« Heute sieht der Ort stark verändert aus. Die Straße wurde verbreitert, und wo auf den Fotos Felder zu sehen sind, erheben sich heute viele Gebäude. Ich erzähle Nagender die Geschichte von Kim Phuc, dass ihre Eltern ganz in der Nähe eine Suppenküche betrieben hatten und sie zur Glaubensgemeinschaft der Caodai gehürten. Regelmäßig sind sie in den nahe gelegenen Tempel zum Gottesdienst gegangen. Obwohl Nagender einer gebildeten Schicht in Indien zuzurechnen ist, sind ihm viele Fakten aus dem Vietnamkrieg fremd. Kein Wunder, als er geboren wurde, war der Krieg fast vorbei.

| Erscheint lt. Verlag | 9.3.2015 |

|---|---|

| Reihe/Serie | National Geographic Taschenbuch ; 40551 |

| Verlagsort | München |

| Sprache | deutsch |

| Maße | 122 x 181 mm |

| Gewicht | 340 g |

| Einbandart | Paperback |

| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Gesundheit / Leben / Psychologie ► Lebenshilfe / Lebensführung |

| Reisen ► Reiseberichte ► Naher Osten | |

| Reisen ► Reiseberichte ► Asien | |

| Sozialwissenschaften ► Soziologie | |

| Schlagworte | Asien • China • Fluss • Kambodscha • Laos • Mekong • Mekong; Reisebericht/Erlebnisbericht • Mekong; Reise-/Erlebnisberichte • Mündung • Quellgebiet • Rollstuhl • Rollstuhlfahrer; Reisebericht/Erlebnisbericht • Rollstuhlfahrer; Reise-/Erlebnisberichte • Thailand • Tibet • Vietnam |

| ISBN-10 | 3-492-40551-7 / 3492405517 |

| ISBN-13 | 978-3-492-40551-5 / 9783492405515 |

| Zustand | Neuware |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

aus dem Bereich